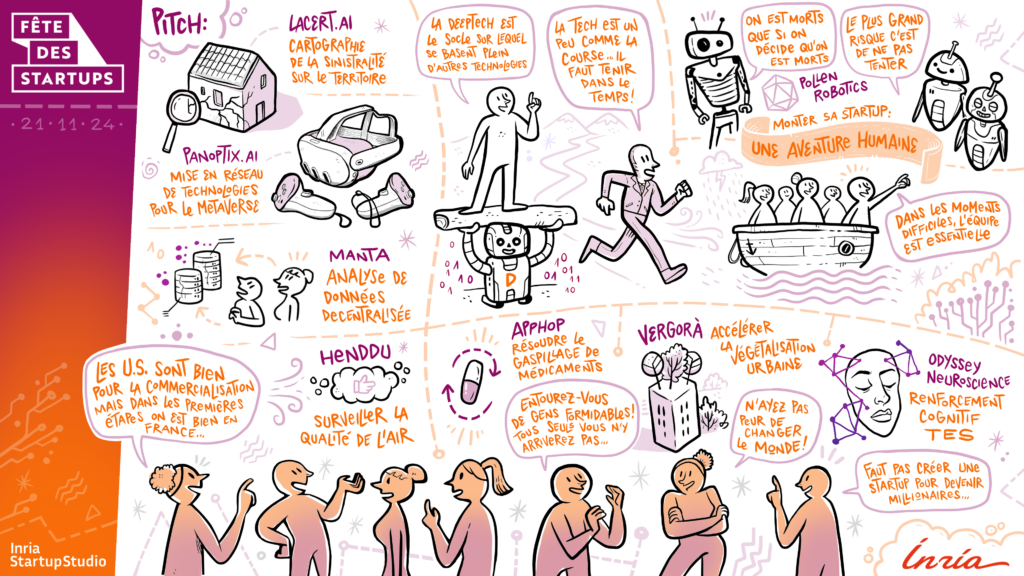

Fête des startups 2024 : quand Inria accompagne les chercheurs sur la voie de l’entrepreneuriat

Chaque année, Inria Startup Studio réunit son écosystème, des chercheurs en train de monter leur startup à ceux actuellement accompagnés ou ayant déjà quitté le programme, sans oublier les investisseurs et autres mentors, afin de partager leurs parcours et leurs points de vue sur ces expériences entrepreneuriales riches en découvertes…

Chaque année, Inria Startup Studio réunit son écosystème, des chercheurs en train de monter leur startup à ceux actuellement accompagnés ou ayant déjà quitté le programme, sans oublier les investisseurs et autres mentors, afin de partager leurs parcours et leurs points de vue sur ces expériences entrepreneuriales riches en découvertes et en remises en question.

“Cette année, nous voulions autant évoquer le sujet de l’entrepreneuriat que celui de la science et de la technologie. Le risque quand on parle de startup, c’est de perdre l’image d’ensemble. Ainsi, nous nous sommes demandé : quel monde s’ouvre à vous quand, en tant que chercheur, vous décidez de créer une startup ? Comment évolue votre rapport à la tech et à la recherche ? À quels différents métiers allez-vous être confrontés ? Quelle sera votre vie dans 5, 10 ou 50 ans ? Et quels sont les différents chemins qui y mènent ?”, indique Sophie Pellat, la co-directrice d’Inria Startup Studio en ouverture de cette édition 2024 de la Fête des startups.

Ces différentes questions ont structuré les trois tables rondes rythmant cette demi-journée de festivités, avant que Matthieu Lapeyre, cofondateur de la startup Pollen Robotics, évoque la multitude de chemins qu’il est possible de prendre pour entreprendre en dehors des sentiers battus. Vous trouverez ci-dessous les liens vers les résumés de ces différentes interventions.

Liens vers les articles :

- La (deep) tech, frein ou accélérateur du succès d’une startup ?

- Entreprendre, un vrai changement de métier pour un chercheur

- Cinq conseils de vétérans de la tech aux jeunes entrepreneurs

- Open source, semaine de 4 jours et bootstrapping… Pollen Robotics, une startup à contre-courant dans son secteur

De ces différents témoignages se dégage un retour d’expérience unique sur ce qui constitue l’essence de l’entrepreneuriat, ses motivations, ses hauts et ses bas, et surtout ce qui fait son attrait pour de nombreux chercheurs : un autre moyen d’assouvir leur curiosité et d’approcher de plus près les dynamiques qui structurent le monde, comme l’indique François Bancilhon, témoin de la table ronde des « vétérans », qui a notamment dirigé C-Radar lors de son rachat par Sidetrade : « Il y a un glissement progressif qui s’opère de la recherche et de la théorie, vers des choses de plus en plus pratiques, avec la volonté d’avoir un plus grand impact sur le monde, de ne pas laisser le monopole aux Américains, et surtout le rêve de voir les gens utiliser ce que vous avez construit. Pour ça, il fallait créer une entreprise. » Une vision partagée en conclusion de l’événement par Matthieu Lapeyre : « Il y a une forme de curiosité intellectuelle à faire une entreprise, dans le sens où c’est une sorte de « reality check ». En science, on essaie de comprendre les lois de la nature. Avec une entreprise, on est confronté à la réalité des normes humaines et technologiques. Des réalités qui peuvent aussi changer avec le temps, selon l’évolution des attentes des consommateurs ou des progrès réalisés. Il faut toujours se demander si ce que l’on fait est en phase avec cette réalité, et si cela a du sens de poursuivre. »

S’ouvrir à de nouvelles problématiques…

Ainsi, il y a aussi souvent la volonté chez ces chercheurs de se tester et de repousser leurs limites. « Nous ne pensions ni avoir les épaules, ni que le projet fonctionnerait, mais nous avions le sentiment qu’au pire, nous allions nous marrer« , explique Adriana Gogonel, CEO de StatInf, qui s’est retrouvée chef d’entreprise par hasard, au moment de décider laquelle des deux cofondatrices, toutes les deux scientifiques, devait endosser ce rôle. Ou plutôt ces rôles, tant le métier d’entrepreneur est divers : « Au début, tout ce qui n’était pas lié à la tech me semblait être une tâche annexe. Mais j’ai dû me résoudre à m’initier à la comptabilité, ne serait-ce que pour comprendre ce que me facturait mon cabinet, ou encore à la vente« , explique la co-fondatrice, qui révèle, à l’instar des intervenants de la table ronde dédiée à la place de la tech, qu’au début d’une startup, les fondateurs sont souvent les seuls aptes à comprendre, expliquer et donc vendre leurs innovations auprès d’investisseurs ou de clients potentiels.

Une certaine solitude dont témoigne également Matthieu Lapeyre : « Faire de la science en entreprise n’est pas simple. Pour un chercheur, l’intérêt du travail de recherche réalisé ou de la technologie développée semble évident, mais ça l’est souvent moins pour un investisseur, qui va plutôt vous demander quel est le marché, même quand il n’existe pas encore ! Cela nous a démotivés à chercher à lever des fonds, et nous avons décidé de construire notre entreprise en bootstrapping, c’est-à-dire en générant du chiffre d’affaires auprès de clients. Dans la robotique, je ne le conseille pas, sauf si vous avez le cœur bien accroché !«

Car avant de trouver des clients, encore faut-il faire un produit viable et qui les intéresse : « C’est souvent bien plus complexe que de faire un prototype académique, impossible à commercialiser tel quel, à moins de vendre le brevet ou la licence. Ainsi, on passe une grande partie de son temps à faire des va-et-vient entre la recherche, les retours des clients et la gestion de l’entreprise, en fonction du stade de son développement et des problèmes spécifiques qui apparaissent« , ajoute Adriana Gogonel.

… pour étancher la soif d’apprendre du chercheur ?

« Être, en tant que chercheur, dans le top 3, 5, 10 ou même 100 de votre discipline change rarement les choses quand on lance sa boîte, du moins, ce ne fera pas tout. Mais comme beaucoup de chercheurs, je suis curieux, et au fur et à mesure, j’ai aimé aborder des domaines comme le marketing ou la vente, au point où c’est désormais sur la partie tech que je me sens le moins légitime ! « , avoue Olivier Clatz, qui a fondé l’entreprise Therapixel avant de piloter le programme d’investissement digital du Ségur de la santé. Pour lui, la recherche et l’entrepreneuriat sont deux débouchés naturels pour les personnes curieuses : « il y a tellement de sujets à découvrir. Aujourd’hui, j’aime plus que tout réfléchir au développement d’un produit en pensant autant à sa conception qu’à la manière de le présenter au marché au besoin duquel il va répondre”, indique-t-il, avant d’ajouter : “Savoir se faire accompagner sur de nombreux sujets est important, mais il faut avoir en tête que c’est vous qui prenez les décisions. La vérité doit venir de vous !«

Ce qu’expliquera également Thomas Baignères, co-fondateur d’Olvid, lors de la session de questions & réponses de cette table ronde, lorsque la possibilité d’intégrer des cours d’entrepreneuriat au parcours des doctorants est évoquée : « Surtout pas ! Les doctorants doivent pleinement se consacrer à la recherche. Le jour où, après avoir monté une boîte, ils s’en prendront plein la tête, ils seront armés pour faire face et pour apprendre de leurs erreurs. C’est un autre monde, un autre apprentissage, moins certain que la physique ou les maths : personne ne vous dira si c’est bien ou pas, il faut expérimenter ! » Mais comme on ne peut être bon partout, il conseille également de s’entourer « de gens meilleurs que vous. Vous pouvez être une référence de votre domaine de recherche, mais ne rien comprendre au marketing ou aux RH, qui sont une partie au moins aussi importante que la technologie dans l’exécution de vos projets. Et puis, l’enjeu est surtout de s’entourer de gens formidables, car vous allez passer de nombreux moments avec eux. »

L’important, c’est l’équipe

De nombreux intervenants de cette Fête des startups 2024 témoignent en effet de leur difficulté à mener de front leur vie de famille et leur vie entrepreneuriale, alors que celle-ci est parsemée de difficultés, d’échecs et de doutes. Qu’il s’agisse de payer les salaires, de licencier ou de déposer le bilan… « Si vous voulez bien dormir la nuit, faites autre chose« , conseille carrément François Bancilhon, qui a connu trois dépôts de bilan dans sa carrière. De son côté, Michel Gien n’a jamais déposé le bilan, mais a déjà vendu à bas prix à des repreneurs, ne serait-ce que pour préserver l’activité : « L’important dans une boîte, c’est l’équipe qui nous aide à la créer. Quand on arrive à construire une équipe dans laquelle les gens sont impliqués et adhérent au projet et aux valeurs, c’est une expérience extrêmement enrichissante. » Du moins, sur le plan humain : « Chez Chorus, nous avons dû faire face à la nécessité de licencier car on n’avait plus les moyens de continuer avec tout le monde… Les gens ont préféré réduire leur salaire pour l’éviter. La réussite, c’est l’exception qui confirme la règle, la plupart du temps, on essaie simplement de pérenniser l’activité. »

Illustration quelques instants plus tard en conclusion de cette Fête des startups, lors du témoignage de Matthieu Lapeyre : « Quand on profite du financement de l’Inria, on peut donner libre cours à sa créativité. Puis, quand arrivent les problèmes d’argent, on connaît des moments très durs. Mais j’ai appris qu’on ne meurt pas en arrivant à zéro de trésorerie : on meurt quand on décide d’être mort. En 2022, nous avons tenu et nous avons finalement obtenu deux millions de dollars grâce à un prix, après que notre banquier a accepté de porter notre découvert de moins 50 000 à moins 100 000 euros« , explique-t-il, avant de revenir sur l’organisation si particulière de Pollen Robotics : « La team est centrale. On a mis tout notre focus sur le choix des personnes et la mise en place d’une gouvernance qui leur permette de s’exprimer. Dans les moments durs, beaucoup ont accepté de décaler leurs salaires. Ils auraient également pu doubler ou tripler leur rémunération en travaillant ailleurs, mais ils restent pour l’ambiance et le sens donné au projet. »

France et Etats-Unis, deux modèles complémentaires ?

Dès lors, se pose la question d’assurer la rentabilité économique de ces startups. « En France, on dit souvent qu’il y a des chercheurs et des idées, mais à la différence des Etats-Unis, il est difficile de convertir ces idées en valeur pour le marché« , constate Graham Steel, fondateur de Cryptosense, qui, lors de la table ronde dédiée à la place de la tech dans la réussit d’une startup, conseille aux entrepreneurs de voir grand dès le départ : « dès le début, nous voulions faire le meilleur produit, non pas en France, mais dans le monde ! Cela nous a permis de discuter rapidement avec les banques américaines qui sont des leaders en matière de cryptographie appliquée et qui sont devenues plus facilement de vrais clients. »

Un constat partagé quelques instants plus tard par Stéphane Donikian, fondateur de Golaem : « Nous serions morts dès le début si nous avions cherché à ne vendre qu’en France ! Au départ, nous collaborions avec les équipes de recherche de grands comptes, mais dès que l’on quitte le POC et que l’on doit discuter avec la business unit, c’est très difficile de conclure, même dans un marché innovant comme celui des effets spéciaux. Nous avons signé notre premier client français lorsque nous étions déjà bien implantés aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et au Japon. » Des témoignages qui font réagir sur la même table ronde Véronique Jacq, en charge du fonds Digital Venture de Bpifrance : « Compte tenu des différents niveaux de digitalisation de nos économies, il est plus simple d’aller d’abord chercher des clients américains avant de revenir convaincre des entreprises françaises d’adopter une nouvelle technologie. De plus, cela permet de prendre de vitesse un éventuel concurrent américain qui serait en retard par rapport à vous. »

La France reste ainsi un terrain d’innovation fertile, et peut-être l’un des plus propices à faire émerger des solutions innovantes : « Pendant longtemps, les Etats-Unis étaient également un endroit idéal pour lever rapidement des fonds et se développer. Mais tant qu’on a besoin de matière grise pour transformer une techno en produit, la France est l’un des meilleurs écosystèmes pour qu’une startup réalise ses premiers pas. » Reste que, dès qu’elle veut passer un cap et commercialiser son produit, la startup a besoin de financements et doit faire de nouveaux choix stratégiques.

Entre levées de fonds et bootstrapping

« Cash is king« , résume François Bancilhon, lors de la table ronde des « vétérans ». « Si vous arrivez à générer un cash-flow positif, vous ne dépendez de personne ! » Il est complété sur la même table ronde par Michel Gien, qui, à l’image de ce que dira également Matthieu Lapeyre de Pollen Robotics, conseille clairement aux chercheurs tentés par l’aventure entrepreneuriale de se focaliser sur ce qui ne s’appelait pas encore à son époque le « bootstrapping », et plus généralement de se « méfier des VC. Ce sont des partenaires, qui fournissent l’argent nécessaire, mais qui sont susceptibles de changer au sein des fonds. Le meilleur argent, c’est celui des clients ! D’une part car ils payent pour vos produits, mais aussi car s’ils payent pour vos produits, ils ont tout intérêt à ce que votre startup ne meurt pas et continue à les leur fournir !« , indique le co-fondateur de Chorus Système, qui a profité de ce cas de figure au moment du rachat de l’entreprise par Sun Microsystem : « Au départ, ça a rassuré nos clients qui étaient assez stressés de savoir qu’en plein boom du mobile, leur système d’exploitation était géré par une petite boîte française. Mais quand Sun a délaissé les telecoms pour se recentrer sur l’informatique d’entreprise, ces clients se sont mobilisés pour que nous survivions. »

Enfin, ces sujets de financements permettent de faire apparaître une autre différence entre la France et les Etats-Unis : “Le terme “capital-risque” montre bien la différence d’approche entre la France et les Etats-Unis, où l’on parle de Venture Capital… D’un côté l’aventure, de l’autre, le risque. Ça dit pas mal de choses !”, indique Jean-François Abramatic, l’ancien président du 3WC. Une situation que l’on rencontre également en fin de projet, lorsqu’il s’agit de valoriser et vendre une startup : « En France, on fait des multiples d’Ebitda ou de chiffre d’affaires, alors qu’aux Etats-Unis, on valorise plus facilement la technologie et les cerveaux que l’on achète« , explique Stéphane Donikian. Démonstration avec le témoignage de Graham Steel, qui a revendu Cryptosense à SandboxAQ en 2022, principalement sur la base de sa technologie, plus que sur la valorisation de son activité existante : « On avait pour projet de passer à l’échelle et de partir s’installer aux Etats-Unis, mais la crise sanitaire a rebattu les cartes. Au moment du rachat, on savait que Sandbox AQ était un spin-off de GoogleX bien capitalisé, que le projet était jugé stratégique, car Eric Schmidt en était le chairman, et qu’ils avaient la volonté de percer rapidement sur le secteur cryptographique. Nous avions la clé de ce développement. Après une première offre proche de zéro, c’est le jeu, s’est engagée une partie de poker menteur pendant laquelle nous n’étions pas intéressés pour vendre, jusqu’à ce que l’offre devienne impossible à refuser. » Un destin que l’on souhaite à tous les porteurs de projet accompagnés par Inria Startup Studio.

Date de publication : 10/02/2025

Envie de vous lancer ?